(上接6版)

棚户区改造项目指挥部副指挥长杨勇介绍说:“为了帮助老百姓实现这个转变,我们跟老百姓算经济账、算环境帐,让他们看得到实惠。同时,不断加大对棚改区的基础设施投入,以政府的小投入带动百姓的大投入。”如今,越来越多群众跟张文广一样,主动申请,积极投入到武陵源棚户区改造中,成功实现了从“要我改”到“我要改”的转变。

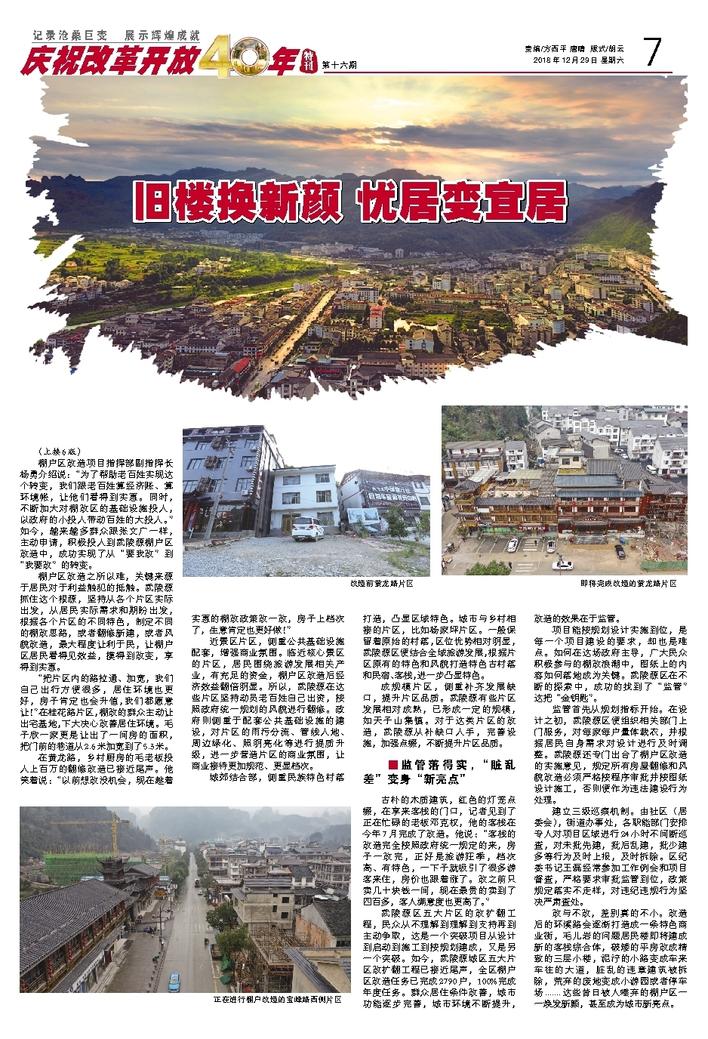

棚户区改造之所以难,关键来源于居民对于利益触犯的抵触。武陵源抓住这个根源,坚持从各个片区实际出发,从居民实际需求和期盼出发,根据各个片区的不同特色,制定不同的棚改思路,或者翻修新建,或者风貌改造,最大程度让利于民,让棚户区居民看得见效益,摸得到改变,享得到实惠。

“把片区内的路拉通、加宽,我们自己出行方便很多,居住环境也更好,房子肯定也会升值,我们都愿意让!”在桂花路片区,棚改的群众主动让出宅基地,下大决心改善居住环境。毛子欣一家更是让出了一间房的面积,把门前的巷道从2.6米加宽到了5.3米。

在黄龙路,乡村厨房的毛老板投入上百万的翻修改造已接近尾声。他笑着说:“以前想改没机会,现在趁着实惠的棚改政策改一改,房子上档次了,生意肯定也更好做!”

近景区片区,侧重公共基础设施配套,增强商业氛围。临近核心景区的片区,居民围绕旅游发展相关产业,有充足的资金,棚户区改造后经济效益翻倍明显。所以,武陵源在这些片区坚持动员老百姓自己出资,按照政府统一规划的风貌进行翻修。政府则侧重于配套公共基础设施的建设,对片区的雨污分流、管线入地、周边绿化、照明亮化等进行提质升级,进一步营造片区的商业氛围,让商业接待更加规范、更显档次。

城郊结合部,侧重民族特色村落打造,凸显区域特色。城市与乡村相接的片区,比如杨家坪片区。一般保留着原始的村落,区位优势相对明显,武陵源区便结合全域旅游发展,根据片区原有的特色和风貌打造特色古村落和民宿、客栈,进一步凸显特色。

成规模片区,侧重补齐发展缺口,提升片区品质。武陵源有些片区发展相对成熟,已形成一定的规模,如天子山集镇。对于这类片区的改造,武陵源从补缺口入手,完善设施,加强点缀,不断提升片区品质。

■监管落得实,“脏乱差”变身“新亮点”

古朴的木质建筑,红色的灯笼点缀,在享来客栈的门口,记者见到了正在忙碌的老板邓克权,他的客栈在今年7月完成了改造。他说:“客栈的改造完全按照政府统一规定的来,房子一改完,正好是旅游旺季,档次高、有特色,一下子就吸引了很多游客来住,房价也跟着涨了。改之前只卖几十块钱一间,现在最贵的卖到了四百多,客人满意度也更高了。”

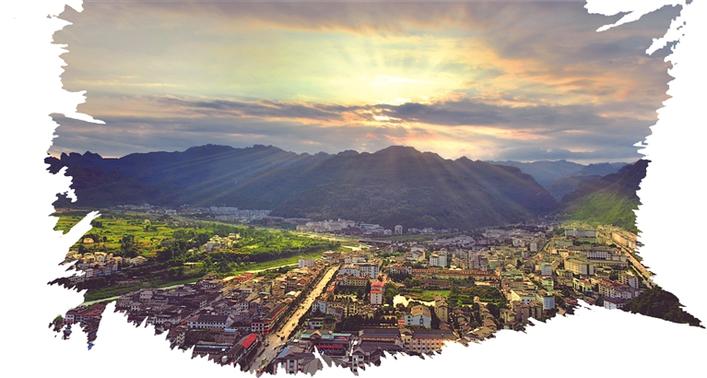

武陵源区五大片区的改扩翻工程,民众从不理解到理解到支持再到主动争取,这是一个突破项目从设计到启动到施工到按规划建成,又是另一个突破。如今,武陵源城区五大片区改扩翻工程已接近尾声,全区棚户区改造任务已完成2790户,100%完成年度任务。群众居住条件改善,城市功能逐步完善,城市环境不断提升,改造的效果在于监管。

项目能按规划设计实施到位,是每一个项目建设的要求,却也是难点。如何在这场政府主导,广大民众积极参与的棚改浪潮中,图纸上的内容如何落地成为关键。武陵源区在不断的探索中,成功的找到了“监管”这把“金钥匙”。

监管首先从规划指标开始。在设计之初,武陵源区便组织相关部门上门服务,对每家每户量体裁衣,并根据居民自身需求对设计进行及时调整。武陵源还专门出台了棚户区改造的实施意见,规定所有房屋翻修和风貌改造必须严格按程序审批并按图纸设计施工,否则便作为违法建设行为处理。

建立三级巡察机制。由社区(居委会),街道办事处,各职能部门安排专人对项目区域进行24小时不间断巡查,对未批先建,批后乱建,批少建多等行为及时上报,及时拆除。区纪委书记王磊经常参加工作例会和项目督查,严格要求审批监管到位,政策规定落实不走样,对违纪违规行为坚决严肃查处。

改与不改,差别真的不小。改造后的环溪路会逐渐打造成一条特色商业街,毛儿岩的问题居民楼即将建成新的客栈综合体,破矮的平房改成精致的三层小楼,泥泞的小路变成车来车往的大道,脏乱的违章建筑被拆除,荒弃的废地变成小游园或者停车场.......这些昔日被人唾弃的棚户区一一焕发新颜,甚至成为城市新亮点。