张家界风景绝美天下,文化灿烂辉煌,“非遗”遗存深厚。近年来,市文体广电新闻出版局拓展思路、创新方式,让“非遗”从历史走入当下,从民间走向世界。

本报记者 赵清清 通讯员 刘潇

1“非遗”活起来,增强生命力

非物质文化遗产是人类的生命记忆,如何让这份独特而久远的记忆活跃起来?市文体广电新闻出版局通过树立“非遗+”的理念,推动非遗创造性发展,创新性转化,让非遗在舞台上“活”起来,在市场经济中“火”起来。

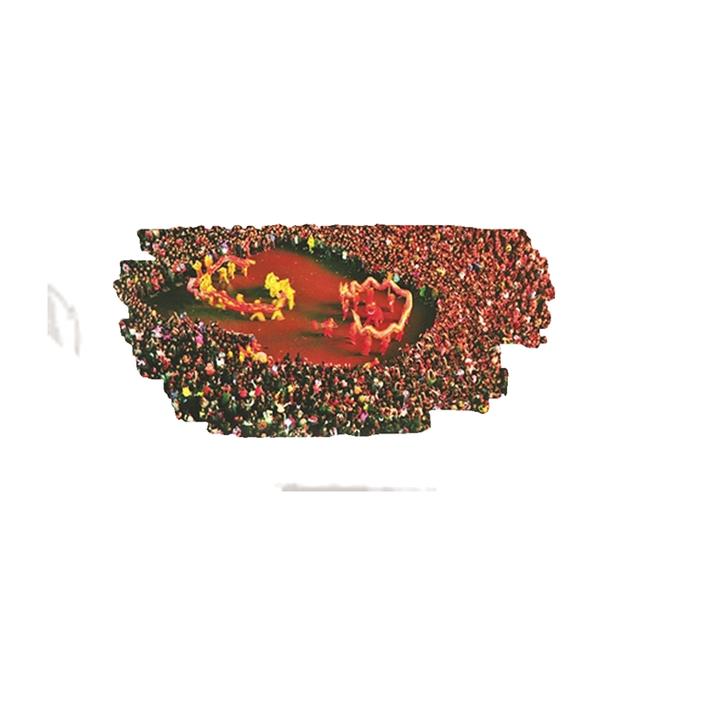

“非遗+节会”,活了非遗,乐了观众。“阳戏就是警示后人,戏里讲的是孝悌忠信礼义廉耻。我天天看,一场不缺席。”“帝虎凳舞,从2月14日登上央视《东西南北贺新春》,今天闹元宵又荣登了央视新闻联播!”今年张家界元宵灯会首次组织了非物质文化遗产专场展示展演活动,现场好评如潮。

张家界元宵灯会是文化和旅游部认可的全国最有影响力的五大节庆文化品牌之一。今年正月初九到正月十五,张家界阳戏、高花灯、泼水龙、鬼谷神功、永定大戏、三棒鼓、花灯、土家赶酒火等数十项国、省、市、县级优秀非遗项目分昼夜轮番展演,30万市民游客享受到了丰盛可口的非遗大餐。

另外,“文化和自然遗产日”“直播苏木绰”、民俗文化月、桑植民歌节、“硒有慈利”非遗文化节、“抬毛菩萨”文化节等系列活动的举办,把非遗送上不同的舞台,让其在展演中活跃起来。

“非遗+扶贫”,火了非遗,富了乡亲。桑植县马合口白族乡梭子丘村,几年之前还属于比较贫困的山村。近年来,通过挖掘白族历史文化,非遗传统节目又鲜活起来。现在的梭子丘,组建了“梭子丘白族艺术团”,建设了“白族文化书屋”、“白族文化广场”和“白族文化戏剧院”,成了远近闻名的白族文化富集乡村。类似的非遗文化带动百姓脱贫致富的现象,在永定区沅古坪栗山村、王家坪镇石堰坪等地如雨后春笋般涌现出来。

非遗富了老百姓的另一条路径,旅典文化公司是典范。近年来,该公司依托土家族织锦技艺建成5个基地,2016年起为1687名贫困人口累计分红400余万元,年人均增收2400多元。百名受益土家织女为献礼十九大编织的“感恩锦”《武陵小康》被市委书记虢正贵带至十九大会场,随后在北京中国妇女儿童博物馆展出,目前已被湖南省博物馆永久收藏。

针对丰富的非遗资源,我市因势利导,分类施策。对能制作出产品的土家织锦技艺、土家刺绣等传统工艺类非遗,以文化旅游产品的形式推向市场;对桑植民歌、土家茅古斯、哭嫁等表演类非遗,通过舞台展演走上演艺市场……目前,全市10大类818项非遗,有民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统体育游艺杂技、传统技艺、民俗等半数以上类别,4成左右以上的项目得到了有效利用,进入旅游等相关市场。非物质文化遗产推动我市旅游演艺市场从萌芽、起步再到成熟发展,年实现旅游产值4亿元。

文化和旅游部副部长项兆伦,省委书记杜家毫、省长许达哲等领导先后来我市调研考察“非遗+扶贫”模式并给予肯定。

2“非遗”走出去,彰显文化自信

近年来,在上级部门和社会各界的关心支持下,张家界积极响应国家政策,大胆实施“文化走出去”战略,取得丰硕成果。

张家界非遗亮相全国。“表演特别到位,舞蹈相当出彩,极具白族魅力特色,十分适合巡游和互动。”今年9月,2018粤港澳大湾区·泛珠三角(广东)非遗周暨佛山秋色巡游活动导演组现场观看完桑植仗鼓舞后,连声称赞,并正式确定邀请其参加活动,成为湖南省今年唯一受邀参加佛山秋色巡游活动的非遗项目。今年,桑植仗鼓舞还受邀赴香港参加了中国首届非遗传统舞蹈展演、2018年中国少数民族歌舞联欢,张家界铜壶制作技艺、葛根制作技艺、鬼谷神功等项目受邀参加2018年湖南省“文化和自然遗产日”启动式暨雨花非遗展演周活动……近年来,张家界非遗愈加频繁出现在全国各大非遗展演活动现场,绽放出张家界非遗的别样魅力。

张家界非遗走向世界。近年来,我市除连续7年举办“文化和自然遗产日”活动和每年举办“元宵灯会”“土家六月六”等传统节庆活动外,还组织桑植民歌、土家织锦、土家刺绣、鬼谷神功、土家打溜子等项目亮相深圳文博会、成都国际非遗节、浙江全国非遗博览会、柏林国际音乐节、米兰MIPEL国际箱包展、巴黎TEXWORLD国际纺织面料展等。

今年1月28日,张家界魅力湘西艺术团受文化和旅游部委派,赴俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等地参加2018年“欢乐春节”活动。《傩面茅古斯》《马桑树》《哭嫁》等一批极具湘西特色、展示了湘西汉子的阳刚之美、湘西女儿的柔情之美、湘西民族的神秘之美的节目走出了张家界大山,走进了欧洲人民的舞台剧场,掀起了一股张家界热潮。

此前,魅力湘西艺术团先后于2014年走进意大利、马耳他,2015年走进捷克、保加利亚,2016年走进伊拉克、约旦进行交流演出,三次演出均获得了良好的国际反响。同时,通过此项活动,我市与文化和旅游部、省文化和旅游厅建立起了长效合作机制。此外,技艺类非遗土家刺绣也赴美参加交流活动,让世界看到张家界非遗的精彩。

非遗是文化多样性的生动展现,文化因交流而多彩。张家界非遗在国内外的交流中,进一步升华了张家界文化和湖湘文化,扩大了张家界民族文化的国际影响力,彰显了张家界乃至中国的文化自信。

3“非遗”传下去,焕发新活力

非物质文化遗产“活”过来了,更需要传承下去。如何让非遗立足当下并得以传承?市文体广电新闻出版局积极探索,通过深入挖掘非遗资源,壮大传承人队伍,营造传承环境等,让非遗走进现代生活,焕发新的生命力。

完善保护体系,壮大传承人队伍。我市已基本建立较为完善的非遗传承保护体系,申报认定区县级及以上非遗保护名录项目10类818项,其中国家级非遗项目4项、省级16项、市级61项。今年5月,桑植县尚生武、周纯勤和永定区朱丽珍被文化和旅游部分别确定为国家级代表性非遗项目桑植民歌、土家族撒叶儿嗬和张家界阳戏的国家级代表性传承人。9月,桑植县钟必武、慈利县李承锋、永定区邹启仲和张绣云被省文化和旅游厅分别确定为国家级非遗项目桑植仗鼓舞和省级非遗项目板板龙灯、张家界泼水龙习俗、土家族刺绣的省级代表性传承人。至此,我市非遗传承人队伍进一步壮大,区县级及以上非遗传承人506人,四项国家级非遗项目均有了国家级传承人。

创新管理机制,提升保护能力。近年来,市文体广电新闻出版局建立运行张家界非遗联席会议制度,制定非遗项目申报等12项制度,实施市级传承人考核和退出机制,实行动态管理,4名市级传承人因不按要求履行传承义务,已经取消传承人资格。每年,市文体广电新闻出版局积极组织非遗管理者、传承人研修培训班,去年举办了“非遗知识与保护”讲座培训、“匠心·传承”土家织锦能手培训,派出10名传承人赴清华大学、上海大学、中南民族大学参加研修,组织非遗管理骨干参加成都非遗节、浙江非遗博览会、长江非遗大展、湖南非遗管理人员研修班、湘赣鄂皖非遗联展等学习,组织非遗管理者参加北京“湖南省非遗保护传承培训班”、天津全国非遗曲艺周,侯碧云被授予“全国非遗保护先进个人”,非遗保护能力进一步提升。

扩宽传承平台,注重非遗传播。市文体广电新闻出版局相关负责人告诉记者:“张家界在全省率先成立了市非遗保护中心,同时还成立了市级非遗专家库。”另外,张家界还申报认定了6所省级、7所市级非遗传承学校。2016年,市博物馆建成开馆,非遗保护传承和展示宣传又添加了新阵地。2017年,全市生产性保护示范基地(展示展演基地、传习所)增至16家。与此同时,我市借助多元媒介,让张家界非遗走进课本教材、报纸、荧屏和网络,注重传承的同时也注重传播推介。

(本版图片除署名外,均由市文体广电新闻出版局提供)