本报记者 王姣

■九月的张家界,湛蓝的天空下桂花香气笼罩了整个城市,苍绿的大地到处一派丰收景象。

澧水之滨的这座山城,不觉间也已而立。却顾所来径,苍苍横翠微。

30年前,应绝版自然风光而生,却远在深闺人未识。

30年里,张家界端着“旅游”这碗饭先行先试,从“旅游立市”到“旅游强市”,从“打开山门”到“开放崛起”,一土一木相续,一砖一瓦累积,为改革开放镌刻下众多的探索印记。

30年间,张家界城乡面貌翻天覆地,旅游产业蓬勃发展,人民幸福指数不断提升,2017年地区生产总值达到542.4亿元,比1988年增长了38倍,实现了从“远在深闺人未识”到“一举成名天下知”的历史跨越。

海阔帆直春潮涌。站在新的历史起点上,而立之年的张家界再出发,劈荆斩棘,奋楫争先……

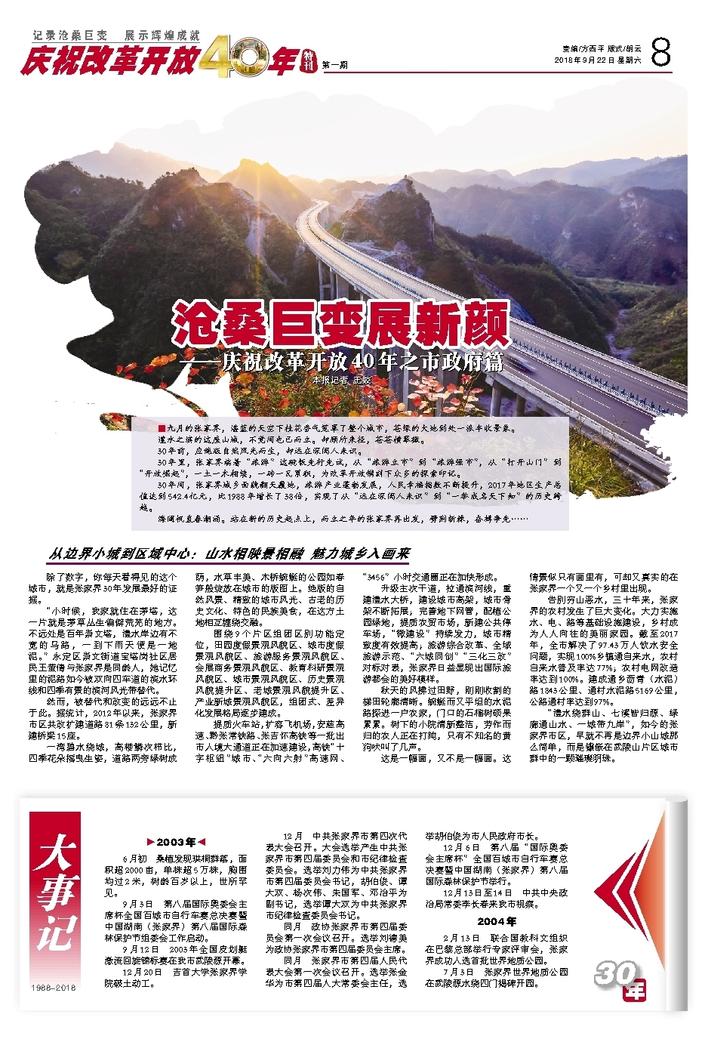

从边界小城到区域中心:山水相映景相融 魅力城乡入画来

除了数字,你每天看得见的这个城市,就是张家界30年发展最好的证据。

“小时候,我家就住在茅塔,这一片就是茅草丛生偏僻荒芜的地方。不远处是百年崇文塔,澧水岸边有不宽的马路,一到下雨天便是一地泥。”永定区崇文街道宝塔岗社区居民王萤倩与张家界是同龄人,她记忆里的泥路如今被双向四车道的滨水环线和四季有景的滨河风光带替代。

然而,被替代和改变的远远不止于此。据统计,2012年以来,张家界市区共改扩建道路81条132公里,新建桥梁15座。

一湾碧水绕城,高楼鳞次栉比,四季花朵摇曳生姿,道路两旁绿树成荫,水草丰美、木桥蜿蜒的公园如春笋般绽放在城市的版图上。绝版的自然风景、精致的城市风光、古老的历史文化、特色的民族美食,在这方土地相互缠绕交融。

围绕9个片区组团区别功能定位,田园度假景观风貌区、城市度假景观风貌区、旅游服务景观风貌区、会展商务景观风貌区、教育科研景观风貌区、城市景观风貌区、历史景观风貌提升区、老城景观风貌提升区、产业新城景观风貌区,组团式、差异化发展格局逐步建成。

提质火车站,扩容飞机场,安慈高速、黔张常铁路、张吉怀高铁等一批出市入境大通道正在加速建设,高铁“十字枢纽”城市、“六向六射”高速网、“3456”小时交通圈正在加快形成。

升级主次干道,拉通滨河线,重建澧水大桥,建设城市高架,城市骨架不断拓展;完善地下网管,配植公园绿地,提质农贸市场,新建公共停车场,“微建设”持续发力,城市精致度有效提高;旅游综合改革、全域旅游示范、“六城同创”“三化三改”对标对表,张家界日益显现出国际旅游都会的美好模样。

秋天的风拂过田野,刚刚收割的梯田轮廓清晰。蜿蜒而又平坦的水泥路探进一户农家,门口的石榴树硕果累累。树下的小院清新整洁,劳作而归的农人正在打盹,只有不知名的黄狗吠叫了几声。

这是一幅画,又不是一幅画。这情景似只有画里有,可却又真实的在张家界一个又一个乡村里出现。

告别穷山恶水,三十年来,张家界的农村发生了巨大变化。大力实施水、电、路等基础设施建设,乡村成为人人向往的美丽家园。截至2017年,全市解决了97.43万人饮水安全问题,实现100%乡镇通自来水,农村自来水普及率达77%;农村电网改造率达到100%。建成通乡沥青(水泥)路1843公里、通村水泥路5169公里,公路通村率达到97%。

“澧水绕群山、七溪皆归源、绿廊通山水、一城带九岸”,如今的张家界市区,早就不再是边界小山城那么简单,而是镶嵌在武陵山片区城市群中的一颗璀璨明珠。